مجلهی نوابت

(فارسی - عربي)

تماس با ما:

@Emad_mazarawi

@AhmadEfradi

@Mohammad_Marei94

@AbdullahMohaysen

Instagram:

https://instagram.com/nawabet.magazine

قناة احمد علي على تيليجرام ( شروحات تقنية ، تطبيقات ، أفلام ومسلسلات ، خلفيات ، و المزيد )

Last updated 11 months, 1 week ago

يرمز تيليجرام إلى الحريّة والخصوصيّة ويحوي العديد من المزايا سهلة الاستخدام.

Last updated 1 year ago

- بوت الإعلانات: ? @FEFBOT -

- هناك طرق يجب ان تسلكها بمفردك لا اصدقاء، لا عائلة، ولا حتى شريك، فقط انت.

My Tragedy Lies With Those Things That Happen in One Second And Remain

- @NNEEN // ?: للأعلانات المدفوعة -

Last updated 1 year ago

گاع تحطهم وگاع تزمهم

سامي حزباوي

تتداول اغلب الناس قصص وحکايات من التراث الأدبي الخاص بهم ويتضمن هذا المثل(العنوان) إحدى تلك القصص. فحسب آراء الکثير من القاصّين والحکَّائين تدل قصة هذا المثل علی بعد المسافة والمكان وعبّر حمادي عنها بشكل عام ب"الرموز الشعبية". ولكن يبدو أنها تحمل فی طياتها معنی آخر أو بتعبير أدق جهة أخری إضافة علی المعنی الأول. وقبل أن أشرح هذه الجهة یجب أن نعرّف هذه الكلمات: «الگاع» و«الحَط» و«الزَمّ».

تعرف اکثر العرب معنى هذه الکلمات وتأتي ضمن ما يسمّى باللغة البيضاء أو اللهجة وهي لغة ليس بعيدة عن العربية الفصحى.

الگاع أو القاع، ونعرف القاع هي الأرض (الأرض المستوية) (٢)، و الحط، هو النزل (ینزِل أو يسکن لفترة معينة وثم يرحل)، وأمّا الزم، فلها معاني كثيرة:

زَمَّ السَّائِرُ: تَقَدَّمَ في السَّيْرِ

زَمَّ الطِّفْلُ: تَكَلَّمَ

زَمَّ بأَنْفِه: شَمَخَ وتكبَّر

زَمَّتْ صُرَّتها أوحَقِيبَتها: شَدَّتْها وَرَبَطَتْها

زَمَّ شَفَتَيْهِ دَهْشَةً: عَضَّ عَلَيْها

زَمَّ الجَمَلَ: جَعَلَ لَهُ زِمامًا

زَمَّ زِمامَ حِذائِهِ: رَبَطَهُ، عَقَدَهُ

زَمَّ الرَّجُلُ بِأَنْفِهِ أَوْ بِرَأْسِهِ: رَفَعَ رَأْسَهُ كِبْرِياءً وَتَكَبُّراً، زَمَّ رَأْسَهُ

زَمَّ القَوْمَ: تَقَدَّمَهُمْ.

يبدو صعود الأرض تارةً ونزولها تارة أخرى، هو استعارة لصروف الدهر أو ما نعبّر عنه بعذاب الغربة أو مأساتها والبعد عن الأهل والأحبة، ولذلک تصوَّر القدماء بأن الأرض أو الکون يصعد بهم وينزل. لکن حسب ما يقصد الحکَّاء هنا تبدو أن الأرض(القاع) عندما تزمّهم وتَحِطّهم أي عندما نقول "تَزِمُّهم" بمعنی تدفعهم ولا تجذبهم، أو تضع بيدها زمام الإمور..

ويبدو أيضًا أن للأرض ذکاء خاص، ذکاء کوني ووجودي، ولربما هنالك علاقة عضوية ما بين الناس والکون. فقد تعطي هذه العبارة حالة خاصة للحکي وأنَّها تنظر لشخصيات الحكاية من الأعلى ولذلك عند الإصغاء ننظر لأحداث من الأعلى، کما تفعل التقنية في وقتنا الحاضر، مثل الرسومات المتحركة أو أجهزة التصوير من أعلى (ما تسمى بهليشات).

وعندما ننظر إلى هذه العلاقة الغريبة والعضوية يصبح هذا السؤال وجيهًا واساسيًا؛ كيف كان ينظر مُبدِع هذه العبارة للعالم؟ هل يجب علينا أن نستغرب من نظرته الدقیقة للوجود؟ أم من نظرته الشاملة الیه؟ البحث عن حقيقة هذا الأمر يطرح إشكاليات كثيرة ولكن نستطيع القول بأن من أجل العضوية الكونية أو بالأحرى الوجودية فنظرته كانت عفوية، بمعنى أخر يرى ويدرك الوجود حسب ما يظهر نفسه لنفسه كما ما يقول شلینغ(٣) وتَعقَّبَه هایدغر عندما قال أنَّ الکون يخفي نفسه تارة ويظهرها تارة أخری(٤). ومن جهة أخرى عندما یذکر الراوي هذه العبارة، وکأنه یترک الشخصيات للکون أو صروف الدهر أو لا يستطيع أن يعدِّل في الحکاية أو القصة أو السرد. كمثل ما قاله عبدالمطلب "للبيت ربٌّ يحميه"، وفي اللهجة الأهوازية نقول "کل شيء اليجي من السما تتلگاه الگاع". وحسب عفوية تجلي الوجود، يبدو كان للقدماء فهمًا أوسع للوجود.

بالطبع هناک تفاصيل ونقاشات طويلة وعميقة في ما جاء عن الحکماء والقدماء، مثل کنفوسیوس، ولا يسع هذا المقام الولوج فيها، فنختم الكلام ونذکر بعض العبارات.

يذکر حمادي البعض من هذه المصطلحات والرموز الشعبية في کتابه "الحکایة الشعبية في

الأهواز":

١- ما بين ترحيل وتنزيل: قطع مسافات طويلة

٢- لِهـــنَاک: مرور الوقت علی موقف من أحداث وبعدها يتابع الحدث الجديد.

٣- طِبگو البيت على البيت وانا خليتهم وإجيت.

وللقَسَم:

٤- وحگ مَن خَضَّر العود ویَبَسِّه

٥- والعود وربّ المعبود (للقَسَم عند أهل البادية)

٦- وهناک رموز للأرقام أيضًا، مثلًا رقم ٧ :

سبعة أيام، والسلطان ابو سبع نسوان، والحطاب عنده سبع بنات وسبع سنابل والخ.

وفي مجال أخر نبحث في هذا الرقم، فقد تداول هذا الرقم وأشبع من البحث من قبل الاخصائين في مجال الأدب والأنثربولوجيا والميثولوجيا ضمن قضية رمزية الأرقام.

الهوامش:

١- عبدالعزيز حمادي. الحکایة الشعبية الأهوازية، صفحة ٤٦.

(گاع تزمهم و گاع تحطهم: يستخدم عندما يريد الراوي أن يعبّر عن بعد المسافة التي تطويها شخصيات الحکاية ويصف حلولهم بمکان ما والعودة مرة ثانية بمتابعة الطريق)

٢- معجم المعاني

٣- برايان مغي. قصة الفلسفة

٤- مارتن هايدغر. السؤال عن الوجود (حسب الحوار الذي دار بيني وعبدالله محيسن وقرائته من فلسفة هايدغر)

انتشار شمارهی دهم مجلهی نوابت

با محوریت «زبان مادری و آموزش»

العدد العاشر لمجلة النوابت حول "اللغة الأم والتعليم"

اهواز، بهمن ١٤٠٣ / يناير 2025

سردبیر:

عبدالله محیسن

هیئت تحریریه:

احمد فرادی اهوازی، عماد مزرعاوی، محمد مرعی، مائده ساکی، عبدالله محیسن

نقاشی روی جلد:

عبدالقهار عامریان

نویسندگان (الکتّاب):

عربي

عبدالله نیسی، سعيد بوسامر، عاشور صیاحي، حسین عباسي

فارسی

عبدالرضا نواصری، حسین عباسی، مرتضی حافظی، حمید حمیدینسب، سمیرا پروین، محمود شورچه، رسول عطائیان، زین قسام (ترجمهی مریمالسادات سیاهپوش)، آزاده پورصدامی، احمد فرادی اهوازی، عماد مزرعاوی، عبدالله لشکرزاده، رابرت گیوری و فرنس گیورس (ترجمهی آفاق باوی)، عدالت عابدینی

صفحهآرایی:

مرضیه معاویان

به زودی:

در پنجمین سالگرد شروع به کار مجلهی نوابت و در آستانهی انتشار شمارهی دهم، بر آن هستیم تا با گردآوری مقالاتی ارزشمند و تأثیرگذار، فراسوی مرزهای زبان و فرهنگ، به جهانی چالشبرانگیز و سرشار از معانیِ تکهتکهشده پا بگذاریم. در این شماره، با در اختیار گذاشتن مجموعهای از مقالات مسئلهمحور و عمیق در برابر مخاطبانِ عزیزمان، در پی آن هستیم تا حتیالمقدور روشناهایی بر زوایای پنهانِ زبانِ مادری، نظامهای آموزشی و همچنین تأثیرات فرهنگی و سیاسی با غلبهی ذائقه و چشماندازهای گونهی خاصِ اندیشه در اهواز بر هویتِ فردی و جمعی در ایران برافروزیم. مقالات و مطالبی که در صددِ انتشارشان هستیم، ترکیبی از نگرشها و رویکردهای مختلف و شاید نادیدهگرفتهشده نشأت گرفتهاند. چنانکه مضامینِ آنها به بررسی عمیق چالشها و فرصتهای نهفته در زبانهای مادری و نظامهای آموزشی میپردازند و تلاش دارند تا به حقایق و واقعیتهای متکثری که جوامعِ دوزبانه و چندفرهنگی با آن مواجهاند، پرداخته و زوایای مختلفشان را تحلیل کنند. نویسندگانِ این مقالات با نگاهی ژرف و کاوشگر، از تجربیات و یافتههای خود برای گسترشِ افقهای تفکر استفاده میکنند و مخاطبِ نکتهبین را به غور در درونمایههای انسانی و اجتماعی فرا میخوانند. از اینرو، انتشار این مقالات در مجلهی "نوابت" صرفاً به معنی ارائهی دانشی تازه نیست، بلکه در نهانِ خود دعوتنامهایست به یک گفتوگوی زنده، سازنده و عمیق در خصوصِ روابطِ پیچیدهی میانِ زبان و فرهنگ، و تأثیرات آنها بر زندگی اجتماعی و سیاسی. با امید به آنکه این آثار، به اندیشیدن در بابِ ریشهها و پیوستگیهای فرهنگی کمک کرده و در نهایت، درکی عمیقتر از دنیای متنوع و غنی اطرافمان برای خوانندگان به ارمغان آورد.

فهرستِ عناوینِ مطالبِ این شماره که در آغازِ سالِ میلادیِ پیشِ رو انتشار خواهند یافت:

بخشِ عربی:

إلى مزدوجي اللغة / عبدالله النیسی

التعليم باللغة الأم: حلمٌ أم حقيقة؟ / سعيد بوسامر

نقد قصيدة «ما زلنا نتذكر» للشاعرة مريم الكعبي: دراسة نظرية وتطبيقة / عاشور الصیاحي

من طوكیو إلی الأهواز.. البوفة تزدحم باللغة الأم / حسین العبّاسی

بخش فارسی:

آنچه همیشه میماند، زبان مادری است. / عبدالرضا نواصری

زبانِ مادری! و زبانِ نامادری! / حسین عبّاسی

دفاع از زبان مادری؛ نبردی برای نجابت؟ / مرتضی حافظی

زبان رسمی، قبیله و بن بست توسعه / حمید حمیدینسب

فرصتها و چالش ها در آموزش به زبان غیرمادری / سمیرا پروین

زبان، قدرت و تفاوت؛ هندسههای متکثر در رویداد فضا، تأملی بر اندیشه دورین مسی (١٩٤٤- ٢٠١٦) / محمود شورچه

ديوار حائل / رسول عطاییان

چالشهای اصلاحات جنسیتی در جهان اسلام / زین قسام، ترجمهی مریم السادات سیاهپوش

جودیت و جلیله / آزاده پورصدامی (شیرین)

نسبت دولت-ملت ایرانی با عربِ قلمرو ایران / احمد فرادی اهوازی

ایرانِ مطلوب / منفور؛ پیوند نامیمون زبان و فضا / عماد مزرعاوی

ملتسازی در ستیز با فرهنگ و زبان / عبدالله لشکرزاده

دانش و قدرت در جغرافیای مجارستانِ تحت سلطه شوروی / رابرت گیوری و فرنس گیوریس، ترجمهی آفاق باوی

ماجراجویی بدون مرز: تجربههای ارتباطی در سفر / عدالت عابدینی

هیئت تحریریهی مجلهی نوابت

سجاد بوکسور و جغرافیای راستین در کوت عبدالله؛ نقدی بر کتب جغرافیا عماد مزرعاوی قسمت سوم بدین ترتیب در اولین روز تدریس، هم "حقیقت کنش " را با ذکر مثال توضیح دادم و هم "ناحیه راستین" را با ذکر مثال برای دانش آموزان به تصویر کشاندم؛ پر واضح بود که اشکهای…

لغة الأم إجهاض في الوقت بدل الضائع (الجزء الأول) سعيد غاوي غريبة هذه التسمية وبها متسع من الضيق وأمل بائس، فهي تنسب للأم؛ لذلك المخلوق الرقيق الحنون الذي تتصل جذوره اللامكانية واللازمانية، لأن الأم متمردة على جميع القواعد. تخلق ولا تجبر على العبادة، تعطي…

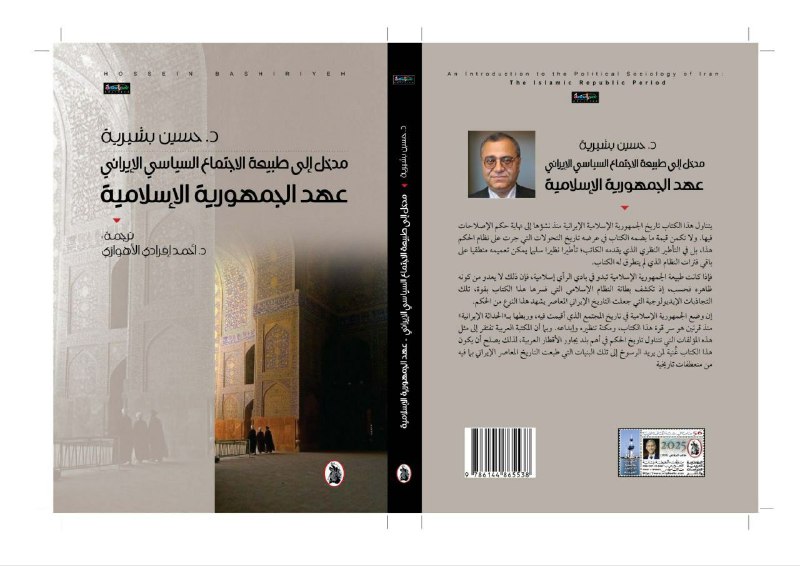

نبارك للأستاذ والصديق الدكتور أحمد إفرادي الأهوازي (أحد أعضاء الهيئة التحريرية لمجلة النوابت) نشره ترجمة كتاب "مدخل الى طبيعة الإجتماع السياسي الإيراني" للكاتب حسين بشرية

لغة الأم

إجهاض

في الوقت بدل الضائع

(الجزء الأول)

سعيد غاوي

غريبة هذه التسمية و بها متسع من الضيق و أمل بائس، فهي تنسب للأم؛ لذلك المخلوق الرقيق الحنون الذي تتصل جذوره اللامكانية و اللازمانية لأن الأم متمردة على جميع القواعد.تخلق ولا تجبر على العبادة، تعطي و لا تنتظر في المقابل، تصفح و تربي و تترك... من هو الذي سمى لغة الطفل لغة الأم و كيف خطرت على باله أن ينسبها للأم..!؟

لا أحد ألبته يعلم الإجابة لكن متعمدا كان أم لا، أعطى اللغة قدسية بلصق مفردة الأم إلى جانبها .. ربما كان بإمكانه أن يسميها اللغة الأصلية، اللغة الأولى و غيرها من هذه المسميات..

سلمنا و قبلنا بأنها لغة الأم، أم اللغة الأم...ماذا سيترتب على ذلك؟

هل على المرء أن يصونها و يحترمها و يعتني بها كما الأم؟

و هل تبقى اللغة مرنة، هادئة مطلية بهالة ما ورائية كما الأمهات؟

ماذا على الناطقين بها الفعل تجاه هذه الأم الوهمية الحقيقية؟

لا إجابة فورية جاهزة معلبة لكل هذه الأسئلة ..بل يمكن مناقشة الأجوبة المحتملة على أقل تقدير.

لغة الأم هي أول ما يرثة الطفل من أمه و كأي موروث بشري لا مجال للفخر و المباهاة به. يمكن صقله و تطويره أي نعم ، لكن ليس من المنطق و العقل أن يبني الإنسان الناطق بها جميع مملوكاته الفكرية فوقها فهي أرض رخوة هشة یمکن لها أن تنهار في أول اختبار ..

لغة الأم ظاهرة وجودية أزلية لا يسهل مصادرتها و تأصيلها من قبل أية ثقافة و حضارة فلالحيوانات و الطيور لغة الأم أيضا، و إلا كيف يمكن لصغار الكلاب أن تنبح كالأم و الأب، لو لا جهوزية الأجهزة الصوتية و السمعية لنسخ الصوت و إعادته، و كذلك المواء و العواء عند القطط و الذئاب ..و بناء على هذا يستعصي على ظاهرة طبيعية أزلية أن تصبح وسيلة للتمايز و لصناعة جيل مختال لا يملك إلا لغته...

متى ترفع للغة الأم القبعة؟

تتميز بعض اللغات بالمرونة و الإنسيابية و الانفتاح كالإنجليزية و الفرنسية و العربية و الفارسية.

و هذا يساعد كثيرا الناطقين بها في أن يسافروا عبر معبر لغتهم لمدن لغوية أخرى، وإثراء خزانهم المعرفي؛ ولكن يجب الإكتفاء بهذا الجانب و هل يمكن تبني و قبول فكرة الاكتفاء الذاتي للغات؟

لا توجد طبعا لغة كاملة، وكل لغة تحتاج دائما للغات أخرى، كما لا توجد في الوقت نفسه لغة ناقصة. فيكفي لها أن تمد جسرا بين الناطق بها و بين المستمع. إنما هنالك لغات تتميز بمرونتها و ذاتها المطاطي يجعل منها مهيمنة تدر بالشعر و النثر على ابناءها لقرون و قرون كالعربية.

الأم تموت قبل أولادها!

من الأمور البايولوجية التي أجبرتنا الطبيعة على قبولها و الوثوق بها هي أن الأم تموت قبل أولادها وفقا للمحاسبات العددية الرياضية، لكن في ديمومة اللغة نرى حالتين مذهلتين كالآتي:

الأولى: موت اللغة الأم قبل أولادها وتركهم لزوجة الأب: وتكون عادة لغة المحتل أو المستمعر، نظير البرازيل و الهند كأنموذجين نتطرق لهما في هذا المقال.

والثانية موت الأم و قتل أولادها بيدها، كالأمازيعيية و البرابرة.

موت اللغة الأم في البرازيل

ماتت اللغة البرازيلية اللاتينية و أعطت مضجعها للغة البرتغالیة المهيمنة لأسباب تاريخية ثقافية، كعدم إنتاجيتها و قدرتها على الحمل و الإنجاب والخلق. وذلك لأن قانون اللغات الأم يقول إن لم تكوني وَلاّدة ستموتين لا محال؛ فلو كان للبرازيلية الأم قبل الاستعمار شعرا و نثرا و رواية، لما ماتت ولما تركت أولادها للبرتغالية.

وفي تجربة الهند، كادت الإنجليزية أن تقضي عليها لولا الشعر و الغناء و السينما.

ولهذه الأخيرة دور الدم لعروق تعثر النبض فیها.. فجاءت السينما منقذة اللغة الهندية وأنعشتها، وضخت الحياة فيها لتقف صامدة بوجه اللغة الغازية التي كانت ولا زالت تقاومها أين ما حلت. إليكم البلدان العربية كلبنان و مصر كمثال. تغلغلت الإنجليزية بعمق الحوار اليومي للجيل الجديد حتى بات لا يكمل جملة إلا أكثر مفرداتها إنجليزية، إن لم تكن جميعها...ولكن هل هذا كاف لابتلاع لغة بواسطة لغة أخرى؟

يصعب أن تتلاشى و تتضاءل لغة مادام فيها أدب و فن، وعلى هذا لايبدو بأن العربية تقترب للهاوية في القريب العاجل.

عندما تصمد اللغة برجالها

الاستعمار اللغوي: معركة الحفاظ على الهوية الثقافية في ليتوانيا

سعيد بوسامر

الاستعمار اللغوي من أخطر ما مر بنا في هذا العصر، وهو من أولويات السياسيين لكسر العمود الفقري للشعوب ولإخضاعهم غصباً لعملية جراحية عقلية. بدءًا من عام 1940م قرر الاتحاد السوفيتي بسط سطوته الحديدية السياسية والثقافية على ليتوانيا، وبدأ بضرب الأسس اللغوية والثقافية لهذا البلد. بدأ القيصر ألكسندر الثاني رومانوف المعروف "بالمصلح والمحرر للعبيد" بفرض اللغة الروسية على كل من أصبح تحت لواء حكومته وصار "الترويس" شرطاً للوصول إلى الموارد التي توجد بين أيدي المهيمنين.

فُرضت اللغة الروسية في التعليم "الليتواني" وألغيت "اللغة الليتوانية" من التعليم. وكل من أراد أن يدخل سلك التعليم أو ينخرط بالمجتمع الروسي والوصول إلى متطلبات الحياة اليومية فعليه أن يتقن اللغة الروسية وينسى لغته الأم.

تم حظر اللغة الليتوانية وبدأ الروس بجمع وحرق الألوف من الكتب الليتوانية حتى أصبح دخان اللغة الأم يغطي سماء ليتوانيا. وبادر بعدها الروس بسياسة احتواء الكاتب والشاعر والفنان والناشط الليتواني.

فقال وطنيو ليتوانيا تبخرت لغتنا وسنذوب نحن إن لم ننهض لنصرتها، وقال المتقاعسون المتماهون: من الأفضل أن نتخلص من هذه اللغة التي لا تنفعنا بشيء! فباع بعضهم لغته وكرامته بثمن بخس.

استخدم الروس بعدها شتى طرق البطش والطمس على من لم ينصهر مع الثقافة الروسية، وتم سجن وتعذيب من يخبئ في جيبه أو بيته مخطوطة باللغة الأم. بذل هذا الاتحاد البائس بأفكاره الشمولية البائسة جهودا عسكرية وسياسية لفرض اللغة الروسية بما في ذلك استبدال الكتب والأعمال المكتوبة باللغة الليتوانية بأعمال كتبت بالروسية والتي تعبر عن الثقافة الروسية المحضة. حظر أيضا هذا القيصر المصلح المدمر طباعة أو استيراد كل شيء مطبوع باللغة الليتوانية إلى ليتوانيا. فيا ترى ماذا فعل الليتوانيون؟

أدرك المهتمون والمثقفون والكتاب الليتوانيون أن مهمة حفظ اللغة الليتوانية من كيد الروس الغازين تقع على عاتقهم أولاً وآخرا وأنهم إذا فقدوا لغتهم سيفقدون الخیط الذي یوصلهم بالأجداد، وسيفقدون معها حلقات ماضیهم، وسیشعرون بفجوة عمیقة في تطورهم، وینقطعون عن أصلهم كجلمود صخر انفصل عن الصخرة الأم وحطّه السیل من علٍ فجرفه وقذف به بعیداً إلی أعماق الذوبان. إنهم أدركوا بالفعل أن اللغة الأم هي الحیاة، فإذا لم يلتزموا هم بحفظها فستموت لغتهم وثقافتهم وستذوب ليتوانيا. فعمل كل من "فالانيوس" و"شميتجا" و"نيكاس جوسكا" ومعهم كتاب ملتزمون آخرون ليلا ونهارا ونظموا وتمولوا جهودا لطباعة ونشر كتب ونصوص بلغتهم الأم الليتوانية خارج ليتوانيا فطبعوا أربعين ألف كتابا باللغة الليتوانية في فترة قصيرة جدا وبقيت مهمة كيفية دخولها ونشرها في ليتوانيا التي تحكمها لغة النار والحديد. من هنا بدأت مهمة أمثال "يورجيس بيلينيس"، الكاتب الذي أنشأ شبكة توزيع سرية من أجل تهريب الكتب باللغة الأم الليتوانية المحظورة إلى البلاد. ومن هنا بدأت مغامرة تهريب الكتب إلى ليتوانيا المغلوبة على أمرها. اتسعت رقعة تهريب اللغة الأم وشملت البسطاء من الناس واستمروا في تعاطي اللغة الأم في الخفاء وبدأوا بمرحلة النشاط السري بعيداً عن الأنظار خوفا من الشرطة في الليالي والشوارع. بدأ المدرسون الوطنيون أيضا يجمعون الطلاب في حلقات في سراديب تحت الأرض، وبدأت الأسر الليتوانية بتعليم أطفالها لغتهم القومية وأصروا على ذلك رغم التهديدات الحكومية ليسترجعوا قوة لغتهم ونشاطها وقواعدها في مختلف نقاط ليتوانيا.

عندها أصبح تعاطي اللغة الأم أمرا مقدسا وحّد ليتوانيا من جديد ونصرهم ضد الروس فأصبح مهربو الكتب في ليتوانيا رمزا للمقاومة النبيلة الوطنية ضد الروس، أما المتقاعسون الذين تركوا لغتهم وروجوا للترويس من خلال كتاباتهم، ناداهم شعبهم: اذهبوا إلى حيث تنتمون، من الآن فصاعدًا أنتم في مزبلة التأريخ!

حول وجوب الكتابة باللغتين العربية والفارسية (القسم الأول) عاشور صیاحي لماذا تجب الكتابة بأكثر من اللغة و نحن نعیش حالة تأزم هووي؟ أو بعبارة أخری، لماذا يجب علی النخبة الأهوازية كتابة بعض مشاريعها الفكرية والأدبية باللغة الفارسية إلی جانب اللغة العربية؟…

حول وجوب الكتابة باللغتين العربية والفارسية

(القسم الأول)

عاشور صیاحي

لماذا تجب الكتابة بأكثر من اللغة و نحن نعیش حالة تأزم هووي؟ أو بعبارة أخری، لماذا يجب علی النخبة الأهوازية كتابة بعض مشاريعها الفكرية والأدبية باللغة الفارسية إلی جانب اللغة العربية؟ أوليس من الضروري أن نركز اهتمامنا علی اللغة العربية والكتابة بها فقط دون إيلاء الاهتمام باللغات الأخری سيما الفارسية منها في سبيل تأكيد الذات العربية وإبراز وتعزيز الجانب الهووي والثقافي العربي الذي دب فيه الضعف والفتور. ألا يكون أمر ممارسة الكتابة باللغتين العربية والفارسية بدهياً أساساً ولا تعدو إثارة مثل هذه الأسئلة أو القضایا المتعلقة بوجوب الكتابة بالعربية حصرا إثارة سطحية تنبئ عن عدم قراءة أصحابها الواقع المجتمعي والتاريخي الأهوازي قراءة صحيحة؟

للإجابة عن هذه الأسئلة يلزمنا أن نشرح وظيفتين من وظائف اللغة حتی يتسنی لنا البرهنة علی ما نروم تبيانه من حاجتنا الماسة لأن نكتب بالفارسية بقدر كتابتنا بالعربية. إحدی وظائف اللغة تتمثل بالتواصل. فالإنسان بطبيعته المختلفة عن سائر المخلوقات بحاجة للتواصل الإنساني المتعلق بالعلاقات البشرية الموجبة للعيش بكل ما يلزمه، والتواصل المتعلق ببيان المقاصد والأفكار والسعي لفهمها وإفهامها والاهتمام بهما لإبراز الاحتياجات والمتطلبات الحيوية الإنسانية البدنية والروحية، والتواصل المتعلق بالأمور المجتمعية والثقافية والسياسية ولا سيما العلاقات التي تصل الجماعات المتصارعة أو المتصالحة.

أما الوظيفة الثانية التي تهمنا هنا هي أن اللغة تمثل أهم عامل ثقافي وهووي تحدد الذات الفردية والجماعية الإثنية/القومية عن الجماعات الأخری. فاللغة هنا ليست أمراً محيداً أو محايداً بل إنها تخلع علی الفرد والجماعة خاصية مميزة هي علامة أو أمارة تختص بذلك الفرد وتلك الجماعة. فهي حامل للرموز والتقاليد والعادات والفنون والموروث الثقافي بكل ثقله التاريخي. إنها أوفی تعبير عن كل ما يتوارثه البشر ثقافياً وهووياً. وهذا ما يفسر الإمكان الكبير لتطور الفرد الفني والثقافي وتفجر طاقاته الإبداعية في إطار ثقافته التي يستقيها عبر التعلم بلغته. فاللغة الإثنية/القومية في هذه الحالة هي الجسر الذي يمكن الإنسان المنتمي لجماعته من العبور نحو تحقيق أفضل وأرقی وأوفی تعبير عن الذات الإنسانية بطبيعتها الفذة المتناغمة مع سمات الجماعة الروحية والفكرية. ومن هنا يمكن القول إن معرفة اللغة القومية وتعلمها والكتابة بها تمثل الغاية النفسية والاجتماعية لتكوين الذات الفردية والجماعية وتوكيدهما ثقافياً وهووياً.

فانطلاقاً من هاتين الوظيفتين، یمكننا أن نجيب عن السؤال أو الأسلئة المتعلقة بوجوب الكتابة باللغة الفارسية إلی جانب العربية أو وجوب الكتابة باللغتين العربية والفارسية.

لماذا إذن يجب علينا أن نكتب بالفارسية؟ إن الواقع المجتمعي الأهوازي بكل مجالاته التاريخية والسياسية والثقافية يدعم في الحقيقة فكرة الكتابة باللغة الفارسية وذلك لسببين، أولهما هو أن العرب الأهوازيين، وهم واقعون في جغرافية سياسية متعددة الجماعات إثنياً، في الأعم الأغلب لا يستطيعون الكتابة باللغة العربية وتصعب عليهم حتی قراءتها لأنهم لا يتلقون تعليمهم بها بل باللغة الفارسية لأسباب تاريخية وسياسية. ولذلك فمن الواجب أن نكتب بالفارسية متی كان ضرورياً (وما أكثر الضروريات) للتواصل مع الأهوازيين بمختلف أطيافهم حتی نتمكن من إيصال ما نريد إيصاله لهم من مسائل وقضایا فكرية وغير فكرية، لأنهم يتقنون اللغة الفارسية أكثر من العربية ويستطيعون فهم الأفكار والمقاصد المكتوبة بها أسهل وأفضل من تلك التي تكتب بالعربية. ولذلك لن يكون صحيحاً ولا مناسباً أن نصر علی أن نتواصل معهم بالعربية فقط، خصوصاً إذا كان الموضوع الذي يراد كتابته للتواصل معهم أمراً فكرياً أو مرتبطاً باختصاص علمي ما، له مفاهيمه وسياقاته المعرفية الخاصة. وهكذا إذا رمنا اجتذاب عدد أكبر من القراء طالبين بذلك تواصلاً فكريا ناجعاً ومفيداً، وإذا أردنا لكتاباتنا أن تترك تأثيراً إيجابياً وتفاعلاً واسعاً، سيكون لزاماً علينا أن نمارس الكتابة باللغة الفارسية كلما اقتضت الضرورة؛ وذلك وفقاً لنوع المشاكل والمواضيع التي يجب طرحها وتداولها، ووفقاً لماهیتها، آخذين بعين الاعتبار المستوی اللغوي والعلمي والفكري الذي قد يتمتع به القراء .

يتبع ...

@Nawabet

قناة احمد علي على تيليجرام ( شروحات تقنية ، تطبيقات ، أفلام ومسلسلات ، خلفيات ، و المزيد )

Last updated 11 months, 1 week ago

يرمز تيليجرام إلى الحريّة والخصوصيّة ويحوي العديد من المزايا سهلة الاستخدام.

Last updated 1 year ago

- بوت الإعلانات: ? @FEFBOT -

- هناك طرق يجب ان تسلكها بمفردك لا اصدقاء، لا عائلة، ولا حتى شريك، فقط انت.

My Tragedy Lies With Those Things That Happen in One Second And Remain

- @NNEEN // ?: للأعلانات المدفوعة -

Last updated 1 year ago