重生之我在夏莱开银趴

Last updated 3 years, 11 months ago

Last updated 3 years, 11 months ago

官方网站 https://www.hwdb.la

客服频道 @kefu

供求频道 @gongqiu

公群频道 @hwgq (好旺公群首字母)

新群 @xinqun

核心大群 @daqun

记账机器人 @hwjz

公司介绍 @hwdbgs

担保流程 @dbliucheng

Last updated 1 year, 2 months ago

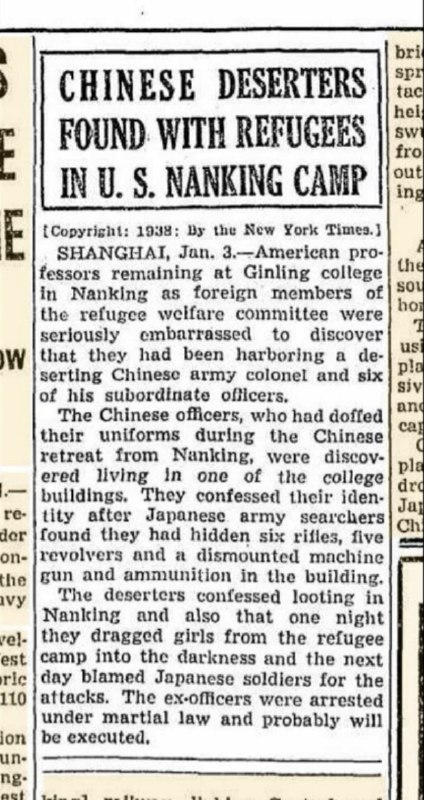

The Eternal Chink pretends to be Japanese when he commits a crime. (NYT 1938, Chinese deserters disguised as civilians hiding from Japanese Imperial Army, then the Chinese blamed their crimes on the Japanese.)

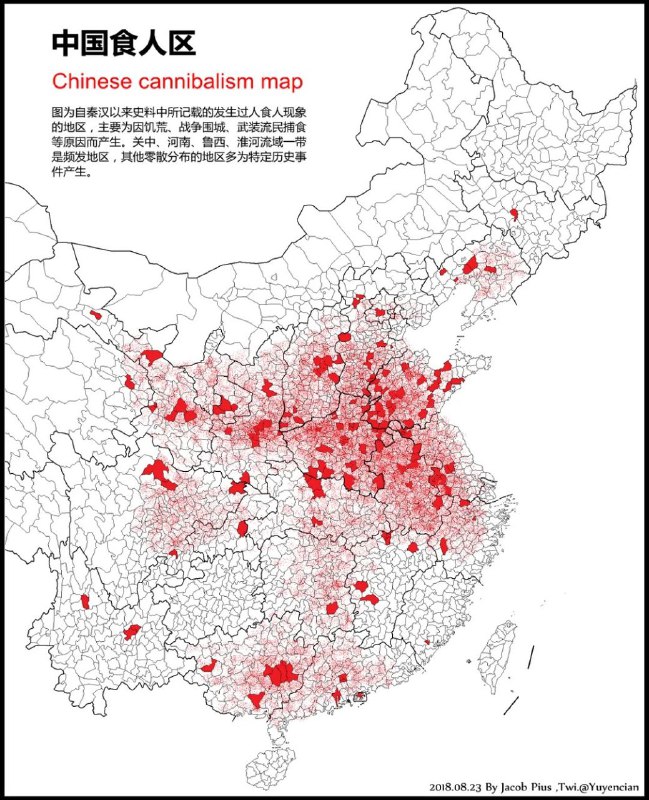

Here is a map of every incident of cannibalism in China. There is something legitimately wrong with these "people."

爸了个根的,你他喵还敢做访谈是吧,咱喵已经联系人了你等着被咱喵打电话吧

你他喵在评价什么东西啊

Last updated 3 years, 11 months ago

Last updated 3 years, 11 months ago

官方网站 https://www.hwdb.la

客服频道 @kefu

供求频道 @gongqiu

公群频道 @hwgq (好旺公群首字母)

新群 @xinqun

核心大群 @daqun

记账机器人 @hwjz

公司介绍 @hwdbgs

担保流程 @dbliucheng

Last updated 1 year, 2 months ago

](/media/attachments/fei/feizhaixingyuqiang/5980.jpg)